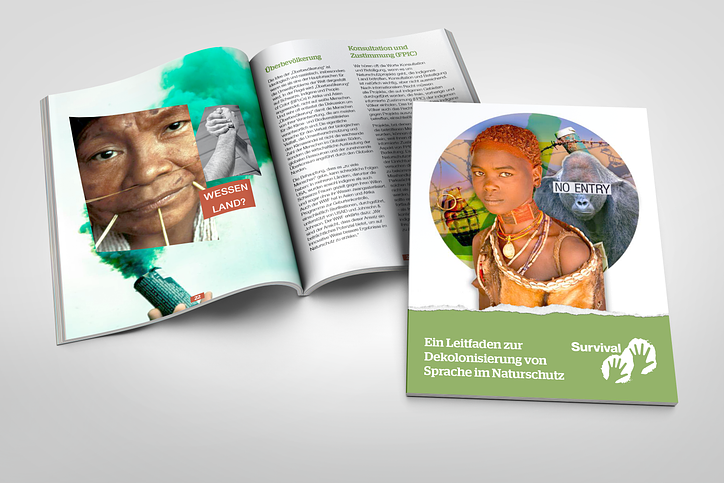

Ein Leitfaden zur Dekolonisierung von Sprache im Naturschutz

Einleitung

Dieser Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber er ist eine Basis für alle, die über Natur, Umwelt und Klima schreiben und sprechen.

Es ist wissenschaftlich belegt, dass indigene Völker ihre Umwelt besser verstehen und pflegen als andere Gesellschaften: Ein Großteil der biologischen Vielfalt der Erde ist auf ihrem Land zu finden. Der beste Weg zum Schutz der Biodiversität ist die Achtung der Landrechte indigener Völker.

Doch stattdessen ist das gängige Naturschutzmodell heute – wie in der Kolonialzeit – der sogenannte „Festungsnaturschutz“: Ein Modell, das indigene Völker ausschließt und militarisierte Schutzgebiete auf ihrem Land schafft. Ein Großteil der Gelder aus dem Globalen Norden fließen in diesen „Naturschutz”, der das Land und Leben indigener Völker zerstört.

Warum? Weil die Mythen, von denen Festungsnaturschutz lebt, überall sind – in Schulbüchern, Nachrichten, Dokumentarfilmen oder in der Werbung großer Naturschutzverbände. Die Bilder, die wir von der „Natur“ haben und die Begriffe, mit denen wir sie beschreiben, prägen unsere Denkweisen, unsere Politik und unser Handeln.

Oft nehmen wir an, dass Begriffe und Bilder der Realität entsprechen, dass sie neutral, objektiv oder „wissenschaftlich“ sind. Doch das sind sie nicht.

Naturschutz hat eine dunkle Seite, die ihre Wurzeln in Rassismus, Kolonialismus, White Supremacy, sozialer Ungerechtigkeit, Landraub, Extraktivismus und Gewalt hat. Bis heute haben große Naturschutzvereine (wie WWF, ZGF oder WCS) diese Geschichte nicht hinterfragt. Mehr noch, sie schreiben sie fort: „Naturschutz” ist eine Industrie geworden, die mit großen Konzernen „zusammenarbeitet“ (d. h. Geld von ihnen erhält) und die Natur zu einem Konsumprodukt macht – vor allem für weiße und reiche Menschen. Natur wird kommerzialisiert – sie wird „in Wert gesetzt“, gehandelt und ermöglicht Profite.

Aber unsere „Natur“ ist das Zuhause anderer Menschen. Sie ist die Grundlage ihrer Lebensweise, der Ort ihrer Ahnen und sie versorgt sie mit den meisten Dingen, die sie für das Leben benötigen.

Es ist wichtig, über die Worte und Konzepte nachzudenken, die wir verwenden, wenn wir über Umweltthemen schreiben oder sprechen. Diese Konzepte sind die Wurzel von Gewalt und Landraub, unter denen Millionen Indigene und lokalen Bewohner*innen im Namen des Naturschutzes leiden.

Es ist Zeit, den Naturschutz zu dekolonisieren!

Grundkonzepte

Festungsnaturschutz

Das in Afrika und Asien am weitesten verbreitete Modell des Naturschutzes ist unter dem Begriff „Festungsnaturschutz“ bekannt. Es wird so genannt, weil es auf der Gewalt und dem Ausschluss indigener und lokaler Menschen von ihrem Land beruht, speziell zum Schutz der → „Natur“.

Bei diesem Modell wird „Natur” als etwas vom Menschen Getrenntes behandelt. Durch Festungsnaturschutz wurden und werden indigene Völker von ihrem angestammten Land vertrieben und von Sicherheitskräften (→ „Ranger*innen“) geschlagen, gefoltert, getötet und misshandelt, wenn sie versuchen, dort zu jagen, ihre Rituale durchzuführen oder Heilpflanzen zu sammeln. Dies wird von Naturschützer*innen mit der Begründung gerechtfertigt, dass „Menschen“ (in Wirklichkeit ist damit die lokale Bevölkerung gemeint) eine Bedrohung für die Umwelt darstellen und menschliche Aktivitäten mit Naturschutz unvereinbar sind. Dies, obwohl es eine Fülle von Beweisen dafür gibt, dass indigene Völker die Umwelt am besten hüten.

Paradoxerweise fördern dieselben Naturschützer*innen oder Regierungen, die die indigene und lokale Bevölkerung vertrieben haben, andere Formen der menschlichen Aktivität, sobald ein Naturschutzgebiet eingerichtet ist. Dazu zählen Tourismus, Trophäenjagd und „nachhaltige“ Abholzung, Bergbauprojekte oder andere Formen der Rohstoffausbeutung.

Kolonialer Naturschutz

Im 19. Jahrhundert schufen die USA die weltweit ersten Nationalparks – auf Land, das indigenen Völkern gestohlen wurde. Die amerikanischen „Väter“ der Naturschutz-Bewegung, wie John Muir, betrachteten indigene Gebiete als leer oder „wild“ (→ „Wildnis“). Und die indigenen Völker, die dort lebten, als „rückständige Eindringlinge“. Zahlreiche US-Nationalparks trieben genau die indigenen Völker, die überhaupt erst artenreiche Landschaften geschaffen hatten, in die Landlosigkeit und Armut. Viele prominente Naturschützer*innen hingen auch extrem rassistischen Theorien ihrer Zeit an, z.B. der Eugeniker Madison Grant, ein Gründer der Wildlife Conservation Society (WCS).

Kolonialer Naturschutz basiert auf Landraub an vermeintlich „primitiven“ oder „minderwertigen“ Gesellschaften. Während des Aufstiegs der Kolonialmächte wurde dieser Naturschutz in die ganze Welt exportiert – insbesondere nach Afrika und Asien.

Durch die Einrichtung von g „Naturschutzgebieten“ schlossen koloniale Eliten die einheimische Bevölkerung von ihrem angestammten Land und dessen Ressourcen aus. Sie machten lokale Gemeinden und ihr Wissen – das oft als „Aberglaube“ verunglimpft wurde – für die Umweltzerstörung verantwortlich, die die Kolonialmächte selbst anrichteten. Wohlhabende koloniale Jäger*innen spielten auch eine zentrale Rolle bei der Einrichtung von „Wildtierreservaten“, die es der einheimischen Bevölkerung untersagten, in den für die Eliten reservierten Gebieten nach Nahrung zu jagen.

Naturschutz ist bis heute kolonial, weil viele der ungerechten Gesetze und Maßnahmen, die während der Kolonialzeit für den „Naturschutz“ geschaffen wurden, immer noch gelten. Noch entscheidender: Naturschutz beruht weiterhin auf dem rassistischen Missverständnis, dass sich indigene Völker nicht um ihr eigenes Land und die dort lebende Tierwelt kümmern könnten, und dass dies nur westliche (oder westlich beeinflusste) Naturschützer*innen und Wissenschaftler*innen könnten. In dieser Sicht auf „Naturschutz” sind die ursprünglichen Hüter*innen des Landes ein „Hindernis“, mit dem man „umgehen“ muss, statt Expert*innen für die lokale biologische Vielfalt und zentrale Beteiligte im Naturschutz. Diese Art von Naturschutz setzt – ähnlich dem Kolonialismus – seine eigenen Ansichten und die Kontrolle über das Land mit militarisierter Gewalt (→ „Ranger*innen“) und Strafen durch.

Führende internationale Naturschutzverbände, die von einflussreichen kolonialen Jäger*innen (→ „Jagd vs. Wilderei“) wie Theodore Roosevelt, Georg von Opel und Prinz Philip initiiert oder gefördert wurden, führen weiterhin einen rassistischen Naturschutzansatz fort. Er stützt sich auf genau diese Verbände und ihr vermeintliches „Fachwissen“ (ein „Wir-wissen-es-besser“-Ansatz) und nicht auf die indigenen Völker, auf deren Land der Großteil der biologischen Vielfalt tatsächlich zu finden ist.

Die Naturschutzindustrie

Naturschutz ist in vielen Ländern ein wichtiger Wirtschaftszweig. Naturschutzgebiete gelten beispielsweise als Treiber von Tourismus. Projekte zum „Emissionsausgleich“ sind eine weitere Einnahmequelle, an der Naturschutzverbände beteiligt sind.

Der WWF hat einen marktbasierten Ansatz für den Naturschutz gewählt und verfügt über Geschäftspläne für seine wichtigsten Projekte. Große Naturschutz-NGOs wie African Parks oder WCS agieren wie Wirtschaftsunternehmen, z.B. durch den Verkauf von Merchandise, die Vermarktung von Touren, die Zusammenarbeit mit Unternehmen und die Inwertsetzung von „Natur“ (→ „Kompensation/ CO2- und Biodiversitäts-Zertifikate“). Viele weisen heute die gleichen Merkmale auf wie multinationale Unternehmen. Das war einer der Gründe, warum 2017 sogar eine Beschwerde von Survival gegen den WWF unter den „OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen“ angenommen wurde. Bei der Beschwerde wegen der Misshandlung indigener Baka in Kamerun durch vom WWF finanzierte Ranger*innen wurde der WWF als multinationales Unternehmen eingestuft.

Begriffe

Die folgenden Begriffspaare sind rassifiziert, d. h. es werden unterschiedliche Begriffe verwendet, je nachdem, auf wen sie sich beziehen: Positive oder neutrale Begriffe werden für weiße Menschen und ihre Aktivitäten verwendet, während negative oder abwertende Begriffe für indigene und Schwarze Menschen verwendet werden. Sie zeigen, wie die Sprache des Naturschutzes in kolonialem und rassistischem Gedankengut verwurzelt ist und dieses weiter aufrechterhält.

Wildfleisch vs. Buschfleisch

„Buschfleisch“ – das Fleisch von Wildtieren – ist für viele Menschen auf der ganzen Welt eine wichtige Proteinquelle und ein zentraler Bestandteil ihrer Lebensweise und Identität. Die Verwendung des Begriffs hat einen rassistischen Beigeschmack: Wenn zum Beispiel das Fleisch von Wildtieren in Restaurants in Europa serviert wird, nennt man es „Wildfleisch“ und es gilt als Delikatesse. Wenn es jedoch von Menschen aus Afrika und Asien verzehrt wird, wird es in der Regel als „Buschfleisch“ bezeichnet. Ein Wort, das negativ besetzt ist und nahelegt, dass es sich bei der Jagd um „Wilderei“ handelt (→ „Jagd vs. Wilderei“).

Viele Afrikaner*innen riskieren Geldstrafen, Schläge, Haft oder Schlimmeres, wenn sie Wildtiere jagen, um ihre Familien zu ernähren.

Die rassistische und negative Bewertung wird auf den Begriff „Wildtiermarkt“ übertragen, der für den Verkauf und Verzehr von Fleisch wild lebender Arten in Asien verwendet wird. Dieser Begriff wird niemals verwendet, wenn es um den Verzehr oder Verkauf von Fleisch wildlebender Tiere auf dem Wochenmarkt in Europa geht.

Jagd vs. Wilderei

Der Begriff „Wilderei“ wird verwendet, um die Lebensweise vieler indigener Völker als Jäger*innen und Sammler*innen zu kriminalisieren und sie daran zu hindern, mit ihren Familien nachhaltig auf ihrem angestammten Land zu leben. Wohlhabende Tourist*innen (mehrheitlich weiße Menschen) dürfen jedoch gegen Bezahlung einheimische Wildtiere zum Vergnügen töten und bezeichnen diese Tätigkeit als „Jagd“. Für Afrika ist der Unterscheid zwischen der akzeptablen „Jagd“ und der kriminellen „Wilderei“ in Medien und Literatur daher oft eine Frage von Hautfarbe und ökonomischer Lage.

Darüber hinaus unterscheidet die Naturschutzindustrie bei der Verwendung des Wortes „Wilderei“ nicht zwischen denjenigen, die nachhaltig jagen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern und den illegalen internationalen Netzwerken des Wildtierhandels, die in vielen Fällen in Komplizenschaft mit Parkbehörden, Ranger*innen und hochrangigen Beamt*innen arbeiten. Beide Gruppen werden der „Wilderei“ beschuldigt, haben aber sehr unterschiedliche Lebensrealitäten.

Dieses Verständnis von „Wilderei“ bietet auch eine Entschuldigung für die Militarisierung von Naturschutzgebieten und den „Krieg gegen Wilderei“. Dabei gibt es Belege dafür, dass Ressourcen im Kampf gegen illegalen Wildtierhandel besser und effizienter in Projekte investiert werden könnten, die die Einstellung von Konsument*innen ändern, die Nachfrage verringern und Ungleichheiten bekämpfen.

Entdecken vs. Eindringen

Indigene werden oft als Eindringlinge bezeichnet, wenn sie ihr angestammtes Land betreten, das zu einem Naturschutzgebiet erklärt wurde. Wenn zahlende Urlauber*innen in demselben Gebiet auf Safari gehen, wird dies als „Entdeckungsreise“ bezeichnet. Naturschutzgebiete werden als Orte dargestellt, die für Erholung geschaffen sind, was in vielen Fällen die einzige geduldete menschliche Aktivität ist.

„Eindringen“ sollte in diesem Zusammenhang nicht verwendet werden, da der Begriff impliziert, dass die lokale Bevölkerung nicht in ein Gebiet „gehört“, das doch ihr Zuhause ist. Eine Logik, die ihre Vertreibung rechtfertigen soll.

Farmer*innen vs. Hirt*innen

Beide Begriffe werden für Personen verwendet, die Vieh besitzen. In Afrika wird für Weiße meist „Farmer*in“ benutzt, während „Hirt*in“ sich in der Regel auf Schwarze Menschen und Indigene bezieht. In Kenia und Südafrika besitzen „Farmer*innen“ (meist Weiße) oft Privatland und erhalten Subventionen für ihre „Naturschutzleistung“. Währenddessen weiden „Hirt*innen“ (meist Schwarze Menschen oder Indigene) ihr Vieh auf öffentlichem Land (ihre Landrechte werden selten anerkannt) und sie werden von Naturschützer*innen, Medien und Behörden in ein negatives Licht gerückt. Auf einer Farm wird die Viehzucht „intensiviert“, während schwarze „Hirt*innen“ für „Überweidung“ verantwortlich gemacht werden. Gesetze bezüglich Land und Eigentum sowie die lokalen Verwaltungen haben Pastoralist*innen kontinuierlich ausgegrenzt und ihre Lebensgrundlage untergraben. Die Gebiete von „Hirt*innen“ werden ihnen immer wieder für Naturschutz geraubt, während Farmen weißer Menschen für Naturschutzleistungen gewürdigt werden.

Reisende vs. Nomad*innen

Das Wort „Reisende” ist meist positiv besetzt. Es beschreibt in der Regel weiße Urlauber*innen, die die Freiheit und das Recht haben, dahin zu gehen, wo sie wollen. Der Begriff „Nomad*in” hingegen wird fast immer abwertend von Regierungen verwendet, die die Lebensweise von Jäger*innen und Hirt*innen beenden und verbieten wollen. Personen als „Nomad*innen” zu bezeichnen, erweckt den falschen Eindruck, dass sie kein definiertes Gebiet nutzen, nur umherstreifen und daher auch keine Landrechte haben.

Viele Naturschutzprogramme wollen indigene Völker, die vom Jagen und Sammeln oder von der Viehzucht leben, aus Naturschutzgebieten vertreiben und sie anschließend zur Sesshaftigkeit außerhalb der Gebiete zwingen. Auf diese Weise werden sie jedoch zu intensiveren Formen der Landwirtschaft und Viehzucht gedrängt. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, saisonal umzuziehen, womit ihre Ernährungssicherheit ebenso wie ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber wirtschaftlichen und klimatischen Herausforderungen abnimmt.

Mensch-Wildtier-Koexistenz vs. Konflikt

Während davon ausgegangen wird, dass in Europa Menschen mit Wildtieren „koexistieren” können und es daher kaum Einschränkungen für das Betreten von Schutzgebieten bedarf, wird für Afrika und Asien das Gegenteil angenommen: Menschen dort sollen ihr Gebiet verlassen und ihre Lebensweise wird kriminalisiert.

„Mensch-Wildtier-Konflikt” verschleiert oft die Tatsache, dass der sogenannte „Konflikt” ein von den Naturschützer*innen selbst geschaffenes Problem ist. Zum Beispiel, wenn Wildtierpopulationen (insbesondere Elefanten) aufgrund strenger Schutzmaßnahmen außer Kontrolle geraten und die Felder und Lebensgrundlagen der lokalen Bevölkerung zerstören oder Menschen töten. Naturschützer*innen sprechen aber auch von „Mensch-Wildtier-Konflikten”, um Ereignisse zu bezeichnen, die für indigene Völker oft zum täglichen Leben gehören, wie z. B. dass eine ihrer Kühe von einem Wildtier gefressen wird. Dieser „Konflikt” wird dann benutzt, um zu behaupten, dass die Menschen ihr Land verlassen müssen, weil die „Natur” ein gefährlicher Ort für sie sei.

Klischees

Im Folgenden geht es um Beispiele für problematische und täuschende Begriffe, die bei leichtfertiger Verwendung oder unzureichender Definition in die Irre führen. Wer diese Begriffe benutzt, muss besonders aufmerksam sein und sie genau einordnen.

Ranger*innen

Meist wird „Festungsnaturschutz” von militärischen und paramilitärischen Kräften gewaltsam durchgesetzt, manchmal in Zusammenarbeit mit der Armee oder der Polizei. Sie sind in der Regel vor Ort die Personen, die Indigene vertreiben, misshandeln oder töten, wenn diese versuchen, ihre angestammten Gebiete zu betreten. Sie werden irreführend als „Ranger*innen“ oder „Parkwächter*innen“ bezeichnet, sind aber teils schwer bewaffnet. In manchen Fällen verfügen sie über eine Erlaubnis zur Ausübung von Gewalt, einschließlich außergerichtlicher Tötungen von Personen, die der g „Wilderei“ lediglich verdächtigt werden. Andere Praktiken der Bestrafung, die normalerweise verpönt sind – wie willkürliche Verhaftung, Folter, Belästigung, sexueller Missbrauch und Enteignung, alles ohne ordnungsgemäße Strafverfolgung, Gerichtsverfahren oder Recht auf Wiedergutmachung – werden fast immer toleriert, wenn sie von „Ranger*innen“ durchgeführt werden. Selbst diejenigen, die eine erschreckende Menschenrechtsbilanz aufweisen, werden als „Held*innen“ und „Umweltschützer*innen“ gefeiert. Um eine Verschleierung von Gewalt zu vermeiden, ist es wichtig, bei der Erwähnung von Parkranger*innen den Kontext und die Menschenrechtsbilanz des Schutzgebietes zu nennen, in dem sie tätig sind.

Naturschutzgebiete

Nicht alle Naturschutzgebiete auf der Welt sind gleich. In Europa sollen Schutzgebiete zumeist einen gewissen Nutzen für die lokale Bevölkerung bringen, während Nationalparks in Afrika und Asien vor allem als Schutzschild vor der lokalen und indigenen Bevölkerung dienen. Naturschutz folgt dort bis heute den Regeln der Kolonialzeit: Die indigene und lokale Bevölkerung soll draußen bleiben, damit weiße Menschen die „unberührte” Natur genießen – und für sich nutzen bzw. ausbeuten – können.

In Europa hingegen erwarten wir, dass Nationalparks die Bedürfnisse der Anwohner*innen berücksichtigen. Dies geschieht in der Regel durch umfassende Konsultationen, politische Prozesse, Rechtsmittel und Entschädigungen. Meist führt dies auch dazu, dass es nur wenige Beschränkungen für das Betreten oder Leben in solchen Gebieten gibt. Außerdem werden bei der Verwaltung und Bewirtschaftung auch die Interessen der lokalen Bevölkerung auf strategischer Ebene berücksichtigt.

In Afrika und Asien hingegen fand in fast keinem Naturschutzgebiet je eine angemessene Konsultation statt. Naturschutzgebiete werden meist von Regierungsbehörden und der westlichen Naturschutzindustrie verwaltet und lokale Gemeinschaften spielen selten eine Rolle. Dortige Schutzgebiete folgen dem Modell des → „Festungsnaturschutzes”: Lokale Gemeinden werden misshandelt, verfolgt und mit Gewalt, Zwang oder durch Bestechung vertrieben. Diese Art von Schutzgebieten schließt die Aktivitäten der indigenen Bevölkerung fast immer aus oder schränkt sie ein, einschließlich allem, was indigene Völker tun, um ihre Familien zu ernähren – jagen, ernten, sammeln, fischen.

Wildnis / Intakte Natur

Oft wird fälschlicherweise behauptet, dass indigene Gebiete eine „Wildnis“ seien. Die berühmtesten „Wildnisse“ der Welt – wie Yellowstone, das Amazonasgebiet und die Serengeti – sind jedoch das angestammte Zuhause von Millionen von Indigenen. Sie haben das Land seit Generationen geformt und sind von ihm abhängig. Die ganze Idee der „Wildnis“ im Sinne einer vom Menschen unberührten Natur ist ein kolonialer Mythos – das Land wurde als unbewohnt dargestellt, damit es leichter geraubt werden konnte. Dies ist vergleichbar mit der juristischen Erfindung von „Terra Nullius“, mit der die britischen Invasor*innen die Kolonisierung Australiens mit der Lüge rechtfertigten, das Land sei menschenleer.

Die Idee der „Wildnis“ hat ihre Wurzeln in den USA im späten 19. Jahrhundert, wo die Rolle indigener Völker bei der Schaffung vielfältiger Landschaften ausgelöscht wurde. An ihre Stelle trat die Vorstellung, dass die „Natur“ (und Gott) das Land geformt habe, und dass die weißen Kolonisator*innen dies nun zu schützen hätten.

Diese westliche Vorstellung ist rassistisch und macht die Rolle indigener Völker bei der Pflege und Bewirtschaftung ihrer eigenen Gebiete und deren Artenvielfalt unsichtbar. „Wildnis“ stellt das Land als „Natur“ dar und nicht als eine bewirtschaftete Kulturlandschaft, in der die Menschen ein wesentlicher Teil sind. Naturschützer*innen bezeichnen Wälder oft als unberührt oder intakt, damit sie ohne die Zustimmung der örtlichen Bevölkerung Naturschutzgebiete einrichten können.

Natur

Die Vorstellung von „Natur“ als etwas, das außerhalb des Menschen liegt und sich von ihm unterscheidet, ist ein entscheidendes Konzept der → „Naturschutzindustrie“. Aber diese scharfe Trennung von Mensch und Natur steht im Widerspruch zu unserer eigenen Erfahrung, die uns immer wieder zeigt, dass alles zusammenhängt – etwas, woran bei indigenen Völkern seit Generationen kein Zweifel besteht. Indigene Völker sehen sich nicht als von der Umwelt getrennt an: Oft betrachten sie etwa Wildtiere als Mitglieder ihrer eigenen Familien – Mensch und Natur als Einheit. In vielen wissenschaftlichen Aufsätzen wird betont, dass „Natur“ keine objektive Sache ist, sondern etwas, das in die Kultur und Wahrnehmung eingebettet ist und von dieser geschaffen wird. Für einen Menschen ist es „Natur“, für den anderen ein Feld, ein Bauernhof, ein Garten oder ein Abendessen. Was viele Menschen im Globalen Norden für „Natur“ halten, ist in Wirklichkeit oft das Ergebnis einer jahrtausendelangen Veränderung und Bereicherung der Umwelt durch menschliche Aktivitäten und Landmanagement. Untersuchungen haben gezeigt, dass fast alle Orte auf der Erde durch menschliche Aktivitäten stark verändert wurden, darunter auch solche, die üblicherweise als → „Wildnis“ bezeichnet werden, wie die Regenwälder und die afrikanischen Savannen.

Net Zero / Klimaneutralität

Netto-Null bzw. klimaneutral bedeutet nicht, dass ein Unternehmen keine Emissionen produziert. Wenn dieser Begriff verwendet wird, sollte er dementsprechend erklärt werden. Der Begriff verschleiert die Tatsache, dass umweltverschmutzende Unternehmen weiterhin Emissionen verursachen und in der Regel „CO2-Zertifikate“ (→ „Kompensation/ CO2- und Biodiversitäts-Zertifikate“) von anderswo kaufen, um den Eindruck zu erwecken, etwas für das Klima zu tun.

In zunehmendem Maße handelt es sich dabei um Zertifikate aus sogenannten → „naturbasierten Lösungen“ wie Baumpflanzungen und → „Renaturierung“.

Kompensation / CO2- und Biodiversitätszertifikate

Die Idee von Projekten, die mit „Kompensation” arbeiten, besteht darin, dass CO2-Emissionen und Umweltzerstörung durch Zahlungen ausgeglichen – also „kompensiert” – werden können.

Um Emissionen oder die Zerstörung der Artenvielfalt auszugleichen, kauft ein Unternehmen oder eine Regierung Zertifikate. Das Geld aus dem Verkauf soll Projekte finanzieren, die an anderer Stelle CO2 aufnehmen bzw. Emissionen oder den Verlust der Artenvielfalt von vornherein verhindern sollen. CO2-Zertifikate sind das bekannteste Beispiel für diese Zahlungen, aber auch die neuere Idee der Biodiversitäts-Zertifikate funktioniert ähnlich.

Die Definitionen sind manchmal vage, und es gibt viele Arten von Kompensationsprojekten. Aber typische Projekte, die durch den Verkauf der Zertifikate finanziert werden, sind das Pflanzen von Bäumen (→ „Wiederaufforstung/Aufforstung”), Projekte, die Abholzung verhindern sollen oder → Naturschutzgebiete. Einiges davon ist heute auch als → „natürlicher Klimaschutz“ bekannt.

Alle diese Maßnahmen können für indigene Völker gefährlich sein und viele haben wiederholt ihre Besorgnis darüber geäußert. Es gibt bereits Beispiele dafür, wie Kompensationsprojekte indigenen Völkern ihr Land rauben und ihre Lebensweise zerstören. Viele indigene Völker haben auch die Art und Weise kritisiert, in der Zertifikate die Natur zur Ware machen und einen Preis für ihr Land und ihre Wälder festlegen, was wahrscheinlich zu noch mehr Landraub führen wird.

Wenn wir über Kompensation und Zertifikatehandel schreiben, ist es wichtig klarzustellen, dass es viele wissenschaftliche und praktische Probleme mit dieser sogenannten „Lösung” für den Klimawandel und den Verlust der biologischen Vielfalt gibt. Eine große Studie hat beispielsweise ergeben, dass mehr als 90 % der CO2-Zertifikate aus Regenwäldern des größten Zertifizierers weltweit wertlos sind. Gutschriften ermöglichen es den wirklichen Verursachenden von Umweltschäden, ihr Image aufzupolieren; sie ermöglichen es Mittelsleuten und Zertifizierenden, mit Gutschriften Geld zu verdienen; und sie lenken Ressourcen und Aufmerksamkeit von echten Lösungen wie dem Schutz indigener Landrechte ab.

Naturbasierte Lösungen / Natürlicher Klimaschutz

Für diese Begriffe gibt es keine allgemeingültige Definition und ihre Bedeutung sollte vor der Verwendung klargestellt werden.

Naturbasierte Lösungen (NbS) umfassen Mechanismen wie das Pflanzen von Bäumen, die Renaturierung von Flächen und den Erhalt von Wäldern, um CO2 aus der Atmosphäre zu absorbieren und sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen. Das Konzept wurde ursprünglich um 2010 von internationalen Naturschutzgruppen entwickelt und sollte zeigen, dass die von ihnen verwalteten Naturschutzgebiete das Potenzial haben, eine kommerziell wertvolle Rolle bei der Speicherung von CO2 zu spielen. Heute wird es vor allem verwendet, um das umstrittene und gescheiterte Konzept von REDD+ neu zu verpacken und der ebenfalls scheiternden Masche des Emissionsausgleichs (→ „Kompensation/ CO2- und Biodiversitäts-Zertifikate“) einen grünen Anstrich zu verpassen.

Viele der Behauptungen über das Potenzial von NbS zur Bekämpfung des Klimawandels sind wissenschaftlich nicht belegt und beruhen auf fehlerhaften Untersuchungen. Zudem adressieren naturbasierte Lösungen nicht die wahren Ursachen des Klimawandels: Die Emissionen aus fossilen Brennstoffen und die Ausbeutung natürlicher Ressourcen durch den Globalen Norden. Darüber hinaus wird selten erklärt, wo diese Projekte durchgeführt werden sollen und welche Folgen sie für die Menschen vor Ort haben werden. So wird z. B. behauptet, dass naturbasierte Lösungen bis 2030 mehr als ein Drittel zur Lösung des Problems des Klimawandels beitragen können. Um auch nur die Hälfte dieser Wirkung zu erzielen, müsste allerdings eine Fläche von der Größe Australiens bepflanzt werden. Wo soll diese Fläche sein und was wird mit den dort lebenden Menschen geschehen? Projekte zum Emissionsausgleich mit NbS tragen alle Kennzeichen von „Kohlenstoff-Kolonialismus“: Sie werden zu Massenvertreibungen, Einschränkungen der Landnutzung, Landraub und Hunger für Millionen von indigenen und nicht-indigenen (Klein-)Bäuer*innen, Fischer*innen und Jäger*innen führen, ohne dass die Klimakrise gestoppt wird.

Nachhaltige Nutzung von Ressourcen

Menschen, die natürliche Ressourcen in kleinem Maßstab nutzen (z. B. Holz für die Holzkohlegewinnung), wird ihre nachhaltige Lebensweise verboten oder kriminalisiert, weil diese fälschlicherweise als „rückständig“ und „zerstörerisch“ eingestuft wird. Andererseits werden die Praktiken großer multinationaler Holzunternehmen, die mit Naturschutzverbänden zusammenarbeiten und teilweise in oder in der Nähe von Naturschutzgebieten tätig sind, als „nachhaltige Waldbewirtschaftung“ bezeichnet. Sie können sogar „zertifiziert“ werden, z. B. durch den Forest Stewardship Council (FSC), obwohl die Holzindustrie eine der Hauptursachen der Waldzerstörung ist. Dies liegt auch daran, dass die Forstwirtschaft und deren Zertifizierung multinationalen Unternehmen und der Naturschutzindustrie Gewinne einbringt.

Überbevölkerung

Die Idee der „Überbevölkerung“ ist ideologisch und rassistisch, insbesondere wenn sie als eine der Hauptursachen für die Umweltprobleme der Welt dargestellt wird. In der Regel wird „Überbevölkerung“ auf Schwarze, Indigene und People of Color (BIPoCs) in Afrika und Asien angewendet, nicht auf weiße Menschen. Und sehr oft entlastet die Diskussion um „Überbevölkerung“ damit die Menschen von ihrer Verantwortung, die am meisten für die Klima- und Biodiversitätskrise verantwortlich sind: Die eigentliche Ursache für den Verlust der biologischen Vielfalt, die Umweltverschmutzung und den Klimawandel ist nicht die wachsende Zahl der Menschen im Globalen Süden, sondern die wirtschaftliche Ausbeutung der globalen Ressourcen und der zunehmende Überkonsum angeführt durch den Globalen Norden.

Die Behauptung, dass es „zu viele Menschen“ gebe, kann schreckliche Folgen haben: In mehreren Ländern, darunter die USA, wurden sowohl indigene als auch Schwarze Frauen gezielt gegen ihren Willen und sogar ohne ihr Wissen zwangssterilisiert. Auch der WWF hat in Asien und Afrika Programme zur Geburtenkontrolle, einschließlich Sterilisationen, durchgeführt, unterstützt von USAID und Johnsohn & Johnson. Der WWF erklärte dazu: „Wir sind der Ansicht, dass dieser Ansatz ein beträchtliches Potenzial bietet, um auf innovative Weise bessere Ergebnisse im Naturschutz zu erzielen.“

Konsultation und Zustimmung (FPIC)

Wir hören oft die Worte Konsultation und Beteiligung, wenn es um Naturschutzprojekte geht, die indigenes Land betreffen. Konsultation und Beteiligung ist natürlich wichtig, aber nicht ausreichend. Nach internationalem Recht müssen alle Projekte, die auf indigenen Gebieten durchgeführt werden, die freie, vorherige und informierte Zustimmung (FPIC) der indigenen Völker einholen. Das bedeutet, dass indigene Völker auch das Recht haben, sich gänzlich gegen Projekte auszusprechen, die ihr Land betreffen, einschließlich Naturschutzgebieten.

Projekte, bei denen behauptet wird, dass die betroffenen Menschen „konsultiert“ wurden, können dennoch unrechtmäßig sein, weil ihnen die freie, vorherige und informierte Zustimmung fehlt. Jeder Aspekt von FPIC ist von wesentlicher Bedeutung: Es gibt Beispiele von Naturschutzorganisationen, die Jahre nach der Einrichtung eines Naturschutzgebiets versuchen die Zustimmung der Bevölkerung zu bekommen, obwohl es schon zur Misshandlung der lokalen Bevölkerung durch Parkwächter*innen gekommen ist. In einer solchen Situation kann eine Zustimmung nicht als „frei“ oder „vorherig“ angesehen werden. Selbst wenn FPIC eingeholt wird, sollte es nicht als einmaliger, sondern als fortlaufender Prozess betrachtet werden – als freie, vorherige, informierte und kontinuierliche Zustimmung, bei der die indigenen Gemeinschaften das Recht haben, ihre Meinung über frühere Entscheidungen zu ändern.

Freiwillige Umsiedlung

„Freiwillige Umsiedlung“ deutet an, dass die Menschen ihre freie, vorherige und informierte Zustimmung dazu gegeben haben (siehe „Konsultation und Zustimmung (FPIC)”), ihre Häuser, ihr Land und somit in der Regel auch ihre Lebensweise hinter sich zu lassen, um Platz für den Naturschutz zu schaffen. Dies ist höchst unwahrscheinlich, insbesondere im Fall von Gemeinschaften, die eine starke und heilige Verbindung zu ihrem angestammten Land haben. In Wirklichkeit handelt es sich bei den meisten so genannten „freiwilligen Umsiedlungen“ um Zwangsräumungen, bei denen die Menschen bedroht, schikaniert und bestochen wurden, damit sie einer „Umsiedlung“ zustimmen – oft ohne zu wissen, dass sie das Recht haben, „Nein“ zu sagen. In vielen Fällen stimmen indigene Völker einer Umsiedlung zu, weil ihr Leben von Naturschützer*innen, gewalttätigen Parkwächter*innen und Regierungen unmöglich gemacht wird: Sie können nicht jagen, sie können kein Gemüse anbauen, sie können keine Häuser bauen oder zur Schule gehen und sie werden geschlagen, misshandelt und inhaftiert, wenn sie dies versuchen. Daran ist nichts „freiwillig“. Oft werden auch Versprechen von Land, anderen Vorteilen und Entschädigungen gemacht, um die Menschen zum Verlassen ihrer Häuser zu bewegen, aber diese werden regelmäßig nicht eingelöst.

Es ist wichtig, vor der Verwendung dieser Begriffe den Kontext zu betrachten und genau darzustellen, was auf dem Land passiert ist.

Renaturierung

„Renaturierung“ wird ein immer beliebterer Begriff, insbesondere für Programme, die Emissionszertifikate (siehe „Emissionsausgleich und CO2-Zertifikate“) generieren oder anderen Zwecken dienen, die als „naturbasierte Lösungen“ (siehe „Naturbasierte Lösungen“) bezeichnet werden. Da die meisten Ökosysteme der Erde seit langem vom Menschen verändert worden sind, ist die Entscheidung darüber, in welchen Zustand das Ökosystem „wiederhergestellt“ werden soll, höchst umstritten und willkürlich. Der springende Punkt ist jedoch, dass Naturschützer*innen glauben, dass sie dies bestimmen können und sollten, und zwar über die ökologischen Bedingungen hinweg, die lokale Gemeinschaften geschaffen haben. Es ist wahrscheinlich, dass viele Grasflächen, die als degradiert gelten, durch CO2-speichernde Aufforstung „wiederhergestellt“ werden (siehe „Wiederaufforstung / Aufforstung“), auch wenn das Gebiet in der jüngeren Vergangenheit nicht bewaldet war.

Zwar gibt es in der Tat viele Ökosysteme, die geschädigt wurden und renaturiert werden können, dennoch kann der Begriff auch eine weitere Ausrede für die Vertreibung, Kriminalisierung, Sesshaftmachung oder andere Angriffe auf die Lebensweise indigener und lokaler Gemeinschaften liefern. Insbesondere Hirt*innen werden wegen „Überweidung“ (siehe „Farmer*innen vs Hirt*innen“) verteufelt, obwohl Hirtensysteme sehr anpassungsfähig und nachhaltig sind. Darüber hinaus werden diejenigen, die in tropischen Wäldern Wanderfeldbau betreiben, beschuldigt, die Waldökosysteme zu „degradieren“. Diese Form der Landwirtschaft, die sehr nachhaltig sein kann, wird von Naturschützer*innen fast durchgängig mit dem abwertenden Begriff der „Brandrodung“ beschrieben. Ziel der „Renaturierung“ ist es in diesem Sinne, solche Aktivitäten zu verhindern und das Ökosystem in einen Zustand zu versetzen, der von außen als „natürlich“ (d.h. ohne menschlichen Einfluss) angesehen wird. „Renaturierung“ ist ein Begriff, der Ungerechtigkeit in sich birgt, denn er setzt voraus, dass das, was an Ort und Stelle existiert (die indigene Bevölkerung und ihre Lebensgrundlagen) „ein Problem“ sind.

Wiederaufforstung / Aufforstung

Es wird oft angenommen, dass Bäume zu pflanzen immer eine gute Idee ist. Aber es gibt wichtige Fragen, die wir uns stellen müssen: Was für Baumarten sind es? Wo werden sie gepflanzt? Von wem und zu welchem Zweck?

„Aufforstung“ bedeutet, dass Bäume dort gepflanzt werden, wo es in der Vergangenheit keine gab, während „Wiederaufforstung“ bedeutet, dass Bäume dort gepflanzt werden, wo es in der Vergangenheit Bäume gegeben hat. „Aufforstung“ und „Wiederaufforstung“ werden häufig von Regierungen und Bergbau- sowie anderen zerstörerischen Industrien als „Lösung“ oder Ausgleich der schädlichen Auswirkungen ihrer Tätigkeiten und als Mittel zur Erreichung von „Klimaneutralität“ verwendet (siehe „Net Zero/ Klimaneutralität“). So können „Aufforstung“ und „Wiederaufforstung“ dazu dienen, die Zerstörung von Wäldern und Ökosystemen an einem Ort zu rechtfertigen, weil sie angeblich an anderer Stelle ausgeglichen werden. Dies ist aus mehreren Gründen ein Problem. Erstens kann die Zerstörung eines Waldes in einem bestimmten Gebiet die Lebensweise der indigenen Völker und ihre heilige und einzigartige Beziehung zu ihrem Land dauerhaft beeinträchtigen. Darüber hinaus kann ein Ökosystem, das sich über Tausende von Jahren unter sorgfältiger Aufsicht entwickelt hat, inklusive seinem Reichtum an Flora und Fauna, nicht einfach an anderer Stelle neu geschaffen werden. „Aufforstung“ und „Wiederaufforstung“ können auch als „naturbasierte Lösung“ (siehe „Naturbasierte Lösungen“) verwendet werden, da sie umweltverschmutzenden Unternehmen ermöglichen, fälschlicherweise zu behaupten, dass die Anpflanzung einer bestimmten Menge von Bäumen dazu beitragen kann, ihre Emissionen zu absorbieren.

Die generelle Idee, dass die Anpflanzung jeglicher Art von Bäumen auf jeder Art von Land eine gute Idee ist, wird auch von Forst- und Bodenexpert*innen entschieden abgelehnt. „Aufforstungen“ und „Wiederaufforstungen“ können der biologischen Vielfalt eines Gebiets schaden, da sie oft Monokulturen fördern oder nicht-einheimische Arten die einheimische Flora und Fauna verdrängen. Dies ist auch ein Risiko in Savannen und Grasflächen, in denen ebenfalls „Aufforstungs“-Projekte stattfinden können. „Aufforstungsprojekte“ können auch als Rechtfertigung für die Vertreibung indigener Völker von ihrem Land dienen, das als „leer“ und gut für Baumplantagen geeignet angesehen wird.

Gedruckte Ausgabe

Es besteht auch die Möglichkeit kostenlos ein gedrucktes Exemplar des Leitfadens zu erhalten. Schreibe dafür einfach eine Mail an [email protected]

Bibliografie

Besuche diese Seite für die Bibliografie.

Trage dich in unseren Newsletter ein

Unser beeindruckendes Netzwerk von Unterstützer*innen und Aktivist*innen hat bei all dem, was wir in den letzten 50 Jahren erreicht haben, eine entscheidende Rolle gespielt. Melde dich jetzt für unsere Updates und Aktionsaufrufe an.